2025.10.15

特集

【企業が知っておきたい!】「ビジネスと人権」について(後編)

近年注目されている「ビジネスと人権」の概要について、前回は国連文書「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下「指導原則」という。)と日本の行動計画「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」(以下「行動計画」という。)の内容について見ましたが、今回は日本政府が策定した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を通して、企業が留意すべき人権尊重の取組みのポイントについて解説していきます。

▽前回コラムをチェックする▽

【企業が知っておきたい!】「ビジネスと人権」について(前編)

目次

1.「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」の位置づけ

行動計画公表後に企業向けに行われた調査において、ガイドライン策定についての強い要望が示されたこと等を受け、2022年に企業の理解とその取組みを促進することを目的とした「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が策定・公表されました。

ガイドラインでは、指導原則等の国際基準や国内企業の実態を踏まえ、企業に求められる人権尊重の取組みがより具体的に解説されています。また、ガイドラインに法的拘束力はないものの、企業の規模や業種等にかかわらず、日本で事業活動を行うすべての企業(個人事業主を含む)について、ガイドラインに則り人権尊重の取組みに最大限努めるべきとされています。

2.企業による人権尊重の取組みの全体像

ガイドラインに示されている「企業による人権尊重の取組みの全体像」は、以下の図表1の①から③のとおりで、国連の指導原則における「企業の人権を尊重する責任」の内容に沿ったものとなっています(詳細は前回コラム2.(2)参照)。

【図表1 企業による人権尊重の取組みの全体像】

| 取組み | 主な内容 |

|---|---|

| ①人権方針 | 人権尊重責任に関するコミットメント(約束) |

| ②人権DD(デュー・ディリジェンス) |

(1)負の影響の特定・評価 (2)負の影響の防止・軽減 (3)取組みの実効性の評価 (4)説明・情報開示 |

| ③救済 | 負の影響への対応 |

※ ①~③のすべての取組みにおいて、ステークホルダー(企業の活動により影響を受けまたは受ける可能性のある利害関係者)との対話が重要とされている。

3.「人権方針」のポイント

ここからは、2.の「取組みの全体像」に示された各取組みのポイントについて解説していきます。まずは、「人権方針」のポイントについて見ていきます。

(1)人権方針の5つの要件

ガイドラインでは、企業による人権尊重責任を果たすというコミットメント(約束)は、企業の行動を決定する明瞭かつ包括的な方針となるものであり、極めて重要とされています。コミットメントは、以下の図表2のとおり、5つの要件を満たす人権方針を通して、企業内外に表明すべきとされています。

【図表2 人権方針の5つの要件】

|

① 企業のトップを含む経営陣で承認されていること

② 企業内外の専門的な情報・知見を参照したうえで作成されていること

③ 従業員、取引先および企業の事業、製品またはサービスに直接関わる他の関係者に対する人権尊重への企業の期待が明記されていること

④ 一般に公開されており、すべての従業員、取引先および他の関係者にむけて社内外にわたり周知されていること

⑤ 企業全体に人権方針を定着させるために必要な事業方針および手続きに、人権方針が反映されていること

|

(2)人権方針策定に際しての留意点

事業の種類や規模等は各企業によってさまざまであり、負の影響が生じうる人権の種類や、想定される負の影響の深刻度も各企業によって異なるため、人権方針策定にあたっては、まず自社が影響を与える可能性のある人権を把握する必要があります。この点についてガイドラインでは、社内の各部門から知見を収集することに加えて、自社業界等に精通したステークホルダー(労働組合、業界団体など)との対話・協議を行うことによって、「より実態を反映した人事方針の策定が期待される」とされています。

(3)策定後の留意点

人権方針は策定・公表して終わりではなく、企業全体に定着させ、その活動の中で人権方針を具体的に実践していくことが求められています。そのために、人権方針を社内に周知すること、行動指針や調達指針等に人権方針の内容を反映すること、後述する人権DDの結果を踏まえ必要に応じて人権方針を改定することが重要とされています。

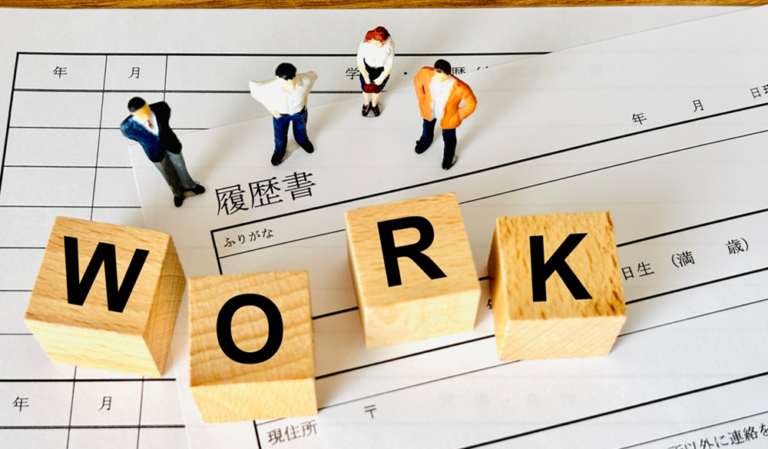

4.「人権DD」のポイント

次に、「人権DD」のポイントについて見ていきます。人権DDは、図表1で見たとおり、(1)から(4)の手順を取るものとされています(図表3)。ここではそれぞれの内容についてポイントを解説します。

【図表3 人権DDの流れ】

(1)負の影響の特定・評価

まずは、負の影響の特定・評価の内容について見ていきます。ここでは、そもそも「負の影響」とは何を指すのか、またどのようなプロセスでその影響を特定・評価していくのかについて解説します。

①「負の影響」とは

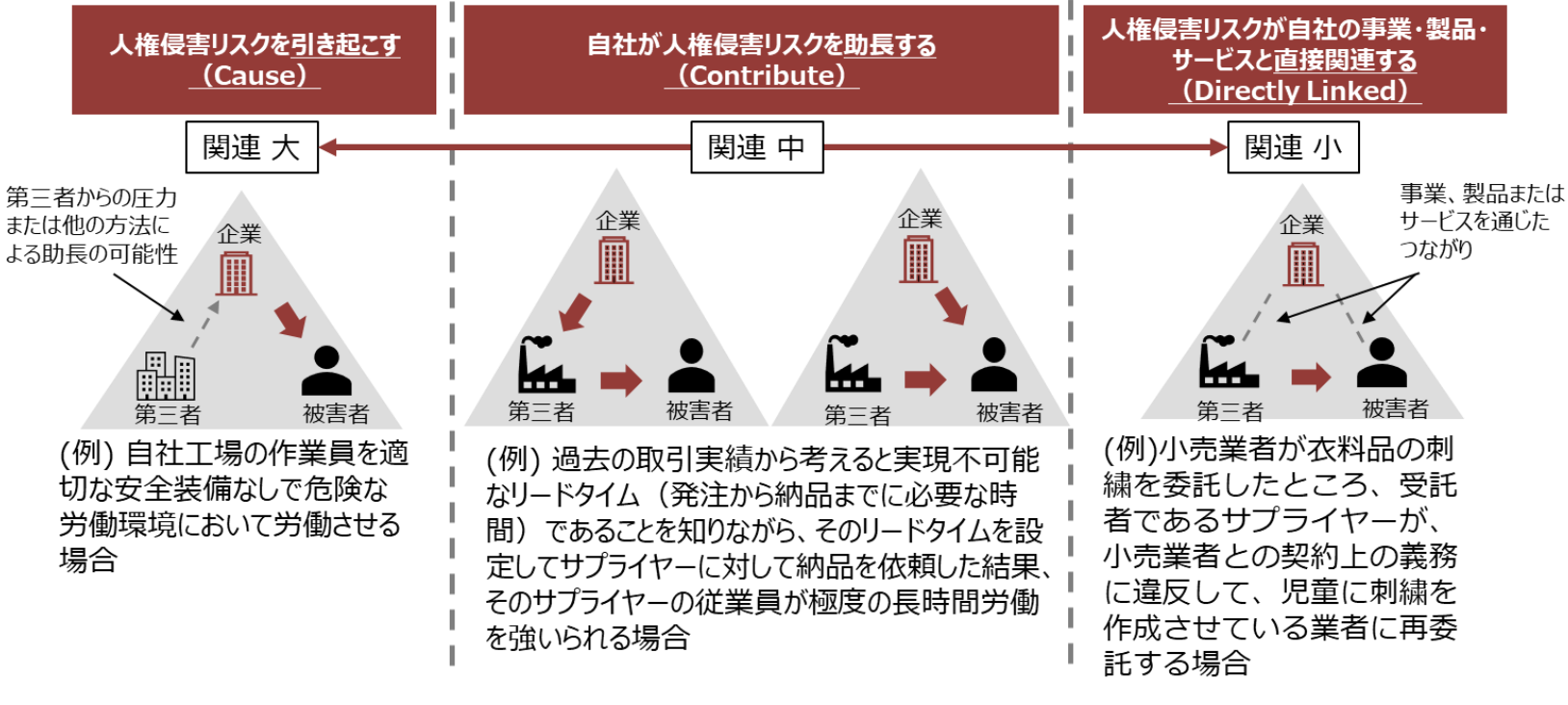

企業活動の人権への「負の影響」の範囲は3類型あるとされており、これらを人権DDの対象とすることが求められています。それぞれの具体的な類型と例は、以下の図表4のとおりです。

【図表4 「負の影響」の3類型】

資料出所:経済産業省「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」より

②負の影響の特定・評価のプロセス

ガイドラインに示されている負の影響の特定・評価のプロセスについて、主な内容をまとめると図表5のとおりです。

【図表5 負の影響の特定・評価のプロセス】

| 負の影響の類型 | 主な内容 |

|---|---|

| (a)リスクが重大な事業領域の特定 |

・リスクが重大であると考えられる事業領域を特定する ・特定にあたっては、セクター(事業分野)で世界的に広くみられる リスク、製品・サービスの開発、利用または製造工程等に関連す るリスク、自社・取引先が事業を行う地域のリスク、企業固有の リスクなどを考慮する |

| (b)負の影響の発生過程の特定 |

・自社ビジネスの各工程において、人権への負の影響がどのように 発生するか(誰がどのような人権について負の影響を受けるか) を具体的に特定する ・(a)で重大な事業領域を特定している場合は、その事業領域から 特定する |

| (c)負の影響と企業の関わりの評価 |

・負の影響の3類型の該当の有無等、人権への負の影響と 自社の関わりを評価する |

| (d)優先順位付け |

・特定・評価された人権への負の影響のすべてについて ただちに対処することが難しい場合は、対応の優先順位付け を検討する ・優先順位付けにあたっては、深刻度の高いものから対応する。 また、同等に深刻度の高い潜在的な負の影響が複数存在する 場合は、より蓋然性の高いものから対応する |

(2)負の影響の防止・軽減

人権尊重責任を果たすため、企業には人権への負の影響を防止・軽減することが求められます。この防止・軽減のために検討すべき措置としてガイドラインで示されているものをまとめると図表6のとおりです。

【図表6 負の影響の防止・軽減のために検討すべき措置】

| ケース | 主な措置内容 |

|---|---|

|

(a)自社が人権への負の影響をひき起こし、 または助長している場合 |

・負の影響をひき起こし、または助長している活動を確実に 停止(例:有害物質を採用しないために製品設計を変更) するとともに、将来同様の活動を防止する ・事業上、契約上または法的な理由により負の影響をひき起こし、 または助長している活動を直ちに停止することが難しい場合は、 その活動の停止に向けた工程表を作成し、段階的にその活動を 停止する |

|

(b)自社は負の影響をひき起こさず助長も していないものの、自社事業等が人権の 負の影響に直接関連する場合 |

・負の影響をひき起こしたり助長したりする企業に対して影響力 を行使しもしくは強化する(例:法令違反状況の改善や適切な 管理体制の構築を要請する) ・負の影響をひき起こしたり助長したりする企業に対して、支援 を行う(例:サプライヤーに対してアセスメント(自己評価) を依頼し、評価が低かった項目についてコミュニケーションを 取り、一緒に改善していく方法を協議する) |

(3)取組みの実効性の評価

企業は、自社が人権への負の影響の特定・評価や防止・軽減等に効果的に対応してきたかどうかを評価し、その結果に基づいて継続的な改善を進める必要があります。評価にあたっては、自社内の各種データのほか、負の影響を受けまたは受ける可能性のあるステークホルダーを含む企業内外のステークホルダーなど、広く情報収集をすることが求められます。

なお、ガイドラインでは、情報収集の具体的な方法の例として、図表7の例が示されています。

【図表7 情報収集の具体的な方法の例】

|

・自社従業員やサプライヤー等へのヒアリング

・質問票の活用

・自社・サプライヤー等の工場を含む現場への訪問

・監査や第三者による調査

|

また、ガイドラインでは、実効性の評価は、質的・量的の両側面から適切な指標に基づき行われるべきとされています。適切な指標の具体例として、負の影響を受けたステークホルダーのうち負の影響が適切に対処されたと感じているステークホルダーの比率や、特定された負の影響が再発した比率等が挙げられています。

(4)説明・情報開示

企業には、自身の人権尊重の取組みについて情報開示をすることが求められています。ガイドラインで示されている説明・情報開示の内容や方法の例は、図表8のとおりです。

【図表8 説明・情報開示の例】

| 項目 | 具体例 |

|---|---|

| 説明・開示する情報の内容 |

(a)基本的な情報 ・人権方針を企業全体に定着させるために講じた措置 ・特定した重大リスク領域 ・特定した重大な負の影響またはリスク ・優先順位付けの基準 ・リスクの防止・軽減のための対応に関する情報 ・実効性評価に関する情報 (b)負の影響への対処方法 |

| 説明・開示の方法 |

(a)一般に公開する場合 ・企業のホームページに記載 ・報告書を作成して開示(統合報告書、CSR報告書など) (b)負の影響を受けたステークホルダーに開示する場合 ・オンライン形式を含む面談等により情報提供 |

5.「救済」のポイント

最後に、「救済」のポイントについて見ていきます。救済とは、人権への負の影響を軽減・回復することおよびそのためのプロセスと定義されています。具体例としては、謝罪、原状回復、金銭的または非金銭的な補償のほか、再発防止プロセスの構築・表明、サプライヤー等に対する再発防止の要請等が挙げられています。

ガイドラインによれば、企業は、企業とそのステークホルダーに関わる苦情や紛争に取り組む一連のしくみである苦情処理メカニズム(例:国内外のサプライヤーの従業員も利用できるホットラインを設置して相談内容等から人権への負の影響が特定された場合に必要な対応を行う等)を確立するか、業界団体等が設置する苦情処理メカニズムに参加することを通じて、人権尊重責任の重要な要素である救済を可能にするべきとされています。また、この苦情処理メカニズムは、公正な運営で信頼を得ていること(正当性)、すべてのステークホルダーに周知されていること(利用可能性)などの要件が満たされるべきとされています。

6.おわりに

今回はビジネスと人権にかかる日本政府のガイドラインについて見てきました。前回から見てきたとおり、「ビジネスと人権」は国際的な潮流であり、日本企業もその対応が求められています。このため、企業として人権尊重の責任を果たせるよう、ガイドラインに則り、サプライチェーン全体で人権尊重への取組みに努めることが望まれます。

以上

▽人権保護関連コラムをチェックする▽

2020.4.1 職場におけるパワーハラスメントの法制化と防止対策

2022.2.1 2022年4月から適用事業主拡大!改正女性活躍推進法

2022.10.15 【法改正】女性活躍推進法~男女の賃金差異の開示義務化の概要について~

2022.11.1 【法改正!2022年7月以降の対応が必要です!】女性活躍推進法 男女の賃金差異の開示義務化の具体的な取扱い(前編)~厚生労働省のQ&A等をもとに賃金差異の算出方法を開設~

2022.11.15 【法改正!2022年7月以降の対応が必要です!】女性活躍推進法 男女の賃金差異の開示義務化の具体的な取扱い(後編))~厚生労働省のQ&A等をもとに賃金差異の算出方法を開設~

2023.11.1【最高裁判決】トランスジェンダーのトイレ使用の制限について~経済産業省事件~(前編)

2023.11.15【最高裁判決】トランスジェンダーのトイレ使用等について~経済産業省事件~(後編)

2025.7.1 【2025年6月成立】女性管理職比率などの情報公表が義務化されます~ 改正助成活躍推進法の概要 ~

2025.7.16 【2025年6月成立】「えるぼし」認定基準が改正されます~改正助成活躍推進法の概要~